【奋进足迹⑥】驭风沙海,决胜中煤 | |

| |

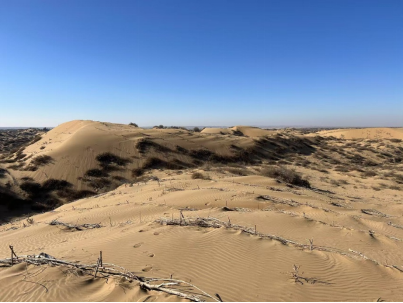

驱车驶过鄂尔多斯台地南部,沿着蜿蜒的公路深入乌审旗乌兰陶勒盖镇,辽阔无垠的草原与起伏连绵的沙丘交织的独特地貌映入眼帘,劲风掠过,卷起草浪沙痕。这片被无定河滋养的毛乌素沙地正孕育着绿色希望——公司承建的内蒙古中煤10万吨液态阳光项目新能源风力发电工程(以下简称内蒙古中煤鄂尔多斯风电项目),正源源不断汇聚绿色能量,书写着生态与产业共生的篇章。 踏沙逐风筑根基 岁末寒冬,鄂尔多斯高原腹地,凛冽的朔风席卷过无垠旷野。风沙之中,一行身影向着预定的测点坚定移动——他们是来自湖北院的设计团队,为确保设计准确度,正逐一对风电机位及周边道路情况展开详细勘查。 “大家一定要注意安全!”设总佘极韬的叮嘱沉稳有力,时刻提醒着团队成员做好防护。 每日清晨六点三十分,设计团队准时出发。项目所在的鄂尔多斯沙漠区域,地面起伏幅度达数十米,各类沙山散布在场区内,且表层多为流沙。设计团队携带测量设备徒步勘察时,常因沙体松软陷入阻滞,加之刺骨寒风迎面袭来,行进难度不小,每一步都需格外谨慎。 到达既定的地点后,佘极韬立刻带领团队按照勘察计划推进工作,节奏紧凑而不慌乱。大家对照图纸反复核实地质条件与选址可行性:有人操作无人机进行地形扫描,有人俯身记录沙地与风速数据。雪花落在身上瞬间凝成冰粒,队员们呵出的白气很快消散在风里,却依然一笔一画认真标注关键坐标,在苍茫戈壁上慢慢勾勒出工程的雏形。 在实地精细化勘测中,设计团队发现某个区域存在此前未能充分预见的影响因素,直接关系到机位选址与后期施工安全。为确保设计方案精准无误,团队第一时间启动应急研判机制,连夜召开专题会议梳理问题、制定对策。报告中,不仅详细阐明问题成因、调整依据,还附上多组实测数据、对比方案及风险防控建议,为业主决策提供充分支撑。由于报告内容详实、数据准确,且提出的调整方案既兼顾工程安全与建设成本,又能保障项目整体推进节奏,最终获得业主的高度肯定。 从顶着朔风穿越流沙,到连夜攻关破解勘测难题,湖北院设计团队以脚步丈量沙漠、用专业化解挑战。在鄂尔多斯的寒冬里,他们把务实的担当与严谨的执着,深深刻进每一次勘察的细节、每一份报告的数据里。 “酥油茶”里的信任 征地是项目推进的关键前提。项目经理李昌杰知道,缺乏建设用地,项目建设便无从谈起。预设项目区域涉及上百户牧民,草场更是他们赖以生存的根基。起初,因语言差异与诉求不同,项目团队与牧民的沟通面临不少困难,部分牧民也因心存顾虑,对草场征用暂持观望态度。 面对难题,李昌杰始终坚信:唯有真诚和理解是破解困局的钥匙。 风沙漫天里,项目团队顶着风尘挨家敲门,围坐在牧民家耐心讲解:“电是清洁能源,不会污染草场;项目建成后,还能给咱们这儿带来长远的经济好处。”说的同时,他们更把耳朵凑过去,仔细倾听牧民的担忧和实际需求——语言不通,就专门请翻译逐句传递,确保每句话都准确落地;线路设计方案与牧民诉求有冲突,就第一时间联合设计团队反复调整路径,尽最大努力护住草场原貌。那些日子,项目团队几乎天天往牧区跑,手里揣着图纸和资料,心里装着尊重和诚意,一步步拉近了和牧民的距离。 牧民们的态度,也在日复一日的相处中悄悄转变。见项目人员在风沙中奔波,还会主动招呼进屋,递上一碗温热的自制酥油茶。李昌杰也成了牧民口中亲切的“老李”——大家不再把他当成外来的项目经理,而是愿意说心里话的朋友。征地的沟通,慢慢从“各说各话”的分歧,变成了“换位思考”的对话;从单向的政策解释,变成了双向的掏心交流。 回望这段经历,李昌杰感慨道:“多跑几趟路、多费些口舌不算什么,能换来牧民朋友掏心窝子的信任,所有辛苦都值了。”如今,曾经横在项目与牧民之间的征地难题早已迎刃而解;项目团队和牧民们,成了心往一处想的并肩伙伴——都盼着风电早日在草原扎根,盼着这份绿色希望,结出发展与幸福的果。 雨困乡邻,铺路解危情 7月下旬以来,内蒙古遭遇持续强降雨天气,项目所在的乌兰陶勒盖镇受降雨影响尤为明显。更让人揪心的是,镇下辖的巴音希利嘎查村,有10多户家庭的20余名老人因村道被淹、房屋周边积水围困。 “老人被困,得赶紧想办法!”项目经理李昌杰刚得知消息,立刻拨通乌兰陶勒盖镇政府的电话。电话里,他仔细追问受灾范围、老人具体被困位置、眼下最缺什么支援,一边记一边主动请战:“项目部有人员有机械,随时能上!” 项目部当即行动,从施工队伍里挑出9名经验足、力气大的师傅组成抢险队,又根据路况调出渣土车、挖掘机、推土机这些“大家伙”;操作人员围着机械转,挨个检查发动机、铲斗,确保一到现场就能动起来。 等抢险队赶到现场,眼前的景象让人心里一沉:巴音希利嘎查村外的主干道被积水完全覆盖,最深的地方快没过膝盖,原本的路基被泡得松软,一脚踩下去能陷进半只鞋,别说救人,连站都站不稳。 李昌杰见状,立刻和镇干部碰头商量:“临时通道撑不住,得修条能走车的路!”话刚说完,挖掘机就“轰隆隆”开进空地,师傅操控铲斗挖起路边碎石、干土,一层层铺在泥地上压实路基;推土机紧跟着推平松散土石,遇到坑洼就反复碾压。 抢险队员扛着铁锹跑前跑后,把沙石往积水处填,泥水溅满裤腿也顾不上擦——心里都想着:早通一秒,老人就多一分安全。 忙到傍晚,一条三米宽、百余米长的临时路终于铺好了。虽沾着泥点,却能稳稳走车过人。队员们踩了踩确认结实,朝着村里大喊:“路通了!” 远处老人家里传来回应声,紧绷的空气终于松了些。 李昌杰望着新路,轻声说:“在内蒙古待久了,这儿就是第二故乡,就盼着大家都平安。” 如今,内蒙古中煤鄂尔多斯风电项目已正式开工,建设序幕正徐徐拉开——设计团队此前勘测出的坐标旁,施工机械已陆续进场;牧民们曾牵挂的草场上,绿色能源的规划蓝图正逐步落地;抢险时铺就的临时路虽已完成使命,却早已成为项目团队与当地百姓心与心相通的温暖见证。 从寒冬踏沙勘测的严谨,到围炉共品酥油茶的信任,再到暴雨中抢险救灾的担当,湖北院的建设者们不仅在毛乌素沙地播撒下绿色能源的种子,更用务实与真诚,在这片土地上写下了“生态赋能发展、同心共筑未来”的开篇答卷。未来,随着施工推进、风机逐台立起,这里将不仅产出清洁电力,更会持续生长出生态之美与民生之福,让这片沙地上冉冉升起的绿色希望,在建设热潮中愈发蓬勃。 | |

| 【打印】 【关闭】 |