政情观察|《能源规划管理办法》政策解读 | |

| |

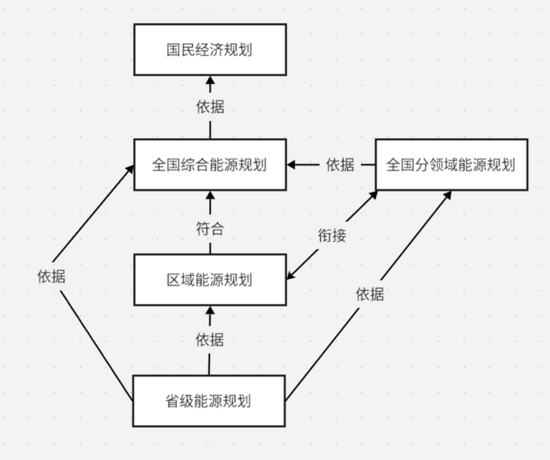

科学制定和连续实施五年规划,是我们党治国理政一条重要经验,也是中国特色社会主义一个重要政治优势。能源规划是国家规划体系的重要组成部分,是指导能源发展的行动指南。2025年9月16日,国家发展和改革委员会、国家能源局印发《能源规划管理办法》(以下简称《办法》),标志着国内能源治理体系新一轮的优化升级。 政策背景 近年来,国内在能源规划管理领域已积累了重要经验,先后出台了《省级能源发展规划管理办法》(国能规划〔2016〕46号)、《能源规划管理办法》(国能发规划〔2019〕87号)等政策文件,这些制度为以五年规划为核心的能源规划编制工作提供了有力指导。随着国内外能源发展环境深刻变化,能源绿色低碳转型加速推进,新技术新业态不断涌现,对规划工作的科学性、适应性和协同性提出了更高要求,原有管理办法需与时俱进进行修订完善,以应对规划编制与实施过程中出现的新情况、新挑战。 《办法》的修订严格遵循《中华人民共和国能源法》的立法精神与具体规定,贯彻落实了中共中央、国务院《关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》(中发〔2018〕44号)等文件的部署,旨在将能源规划更深入地融入国家规划体系总体布局,发挥能源规划对能源发展的引领、指导和规范作用。 《办法》通过系统规范能源规划的编制、审批、实施、评估与调整等全周期管理环节,进一步提升能源规划的系统性、权威性、科学性和适应性。着重强化了能源规划对能源安全保障、绿色低碳转型和高质量发展的战略导向作用,明确其作为布局重大能源工程项目、合理配置公共资源、引导社会资本投向、制定相关产业政策的重要依据地位,为当前科学编制“十五五”能源规划提供了关键的制度保障。 政策要点 《办法》共6章26条。第一章总则,明确了编制依据、规划体系、适用范围、规划主体、规划关系、规划效力等内容。第二章规划编制,阐述了规划编制目录清单管理、规划编制程序、规划主要内容、规划衔接机制,以及工程项目纳入规划相关要求等内容。第三章规划审批,规范了能源规划审批程序和要件,以及省级能源规划审批工作要求等内容。第四章规划发布实施,明确了规划公布和宣传解读、组织实施、动态监测、监管和监督等内容。第五章规划评估调整,提出了规划中期评估、总结评估和规划调整等相关要求。第六章附则,明确了实施时间、解释部门和有效期。 (一)构建系统的能源规划架构 《办法》首次系统明确了以国民经济和社会发展规划为依据,以全国综合能源规划为统领,全国分领域能源规划、区域能源规划和省级能源规划相互衔接、功能互补的能源规划架构。该体系要求下级规划必须严格依据上级规划编制,确保了国家能源战略意图能够自上而下贯通落实。《办法》原则上不再批复省级分领域能源规划,同时明确市级能源规划按省级有关规定执行。各级各类能源规划定位准确、边界清晰、功能互补,共同构成了统一衔接的能源规划体系。 能源规划架构示意图 (二)实行严格的规划编制管理 明确编制目录清单。为避免规划编制数量过多、交叉重叠的问题,《办法》引入了刚性约束机制。明确规定国家级、区域级能源规划由国家发展和改革委员会、国家能源局统筹拟定编制目录清单,未列入目录清单的规划原则上不得编制。同时,为突出五年规划的主线地位,强调属于日常工作或任务实施期限少于3年的,原则上不编制规划,有效防止了短期事务对长期战略的干扰,提升了规划编制的严肃性和必要性,也增强了短期试点项目不受规划编制周期限制的灵活性。 规范规划编制程序。能源规划应明确规划期,内容一般包括:发展基础和形势、指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、区域布局、重点项目、保障措施等。能源规划编制应当遵循能源发展规律,履行前期研究、起草、征求意见、衔接、论证、审批、发布等程序。 规范项目纳规要求。能源规划是企业开展项目前期工作的重要依据。区域和省级能源规划列入的有关工程项目,应当符合全国综合能源规划、全国分领域能源规划确定的总量规模和区域布局。对于跨省区重大能源项目(如跨区输电通道),明确规定在国家规划尚未明确前,省级规划不得自行列入。牢固树立了“全国一盘棋”的规划理念,从制度上杜绝地方“未批先建”的行为。对于未经批复和未衔接一致的省级能源规划,不得作为能源发展及项目开展前期工作的依据。 (三)实施科学的研究论证方法 明确规划研究方法。编制能源规划应当遵循能源发展规律,坚持统筹兼顾,强化科学论证,履行编制程序。能源规划前期研究应当统筹能源安全和绿色转型,坚持目标导向和问题导向相统一,研究重大战略、重大改革和重大政策,论证重大工程项目,加强多方案比选和多角度论证。前期研究工作应充分发挥科研机构、智库等的辅助支持作用。规划编制过程中,应通过多种方式广泛听取有关部门、相关企业和行业组织以及有关专家等方面的意见建议。 完善规划审批流程。国家能源局在充分对接规划重点内容、组织专家或委托专业机构研究等工作基础上,与国家发展和改革委员会商讨,组织开展省级综合能源规划审批。能源规划报审前,应组织专业的评估论证,形成书面论证报告;报审时,应一并附送规划编制说明、论证报告、合法性审查意见、公平竞争审查意见、宏观政策取向一致性评估意见等;审批中,国家能源局通过多种方式组织开展规划衔接工作,加强对省级能源规划编制的指导,确保能源规划与国家重大战略导向、总体目标、重点任务的深度协同。 提升工程项目科学性。列入规划的工程项目原则上应当具备前期工作基础,符合与工作进度相应的用地、用水、环评等要素保障要求,并需结合能源市场和价格情况进行严格的经济性评估。这些硬性要求抬高了项目进入规划清单的门槛,将迫使新能源投资者在申报规划前投入更多资源进行可行性研究和论证,有效提升列入规划的项目的质量和实施成功率,有力促进能源项目高质量有序发展。 (四)建立灵活的评估调整机制 健全监测评估体系。《办法》建立了贯穿规划实施全过程的监测评估机制,能源规划编制部门需对规划执行情况进行动态跟踪,及时研究解决规划实施有关问题。国家能源局制定年度能源工作指导意见,将规划主要指标分解纳入年度指标,并做好年度综合平衡。能源规划编制部门须组织开展中期评估与总结评估,并将评估报告报送原审批机关。评估工作需紧密结合国内外发展环境变化,综合考虑能源供需形势、市场价格波动、技术革新等多重动态因素,重点审视规划目标的完成进度、实施效果与存在问题,进而提出优化实施路径的建议,形成“监测-评估-反馈-优化”的管理闭环。 规范调整修订程序。能源规划经评估确需调整时,由国家发展和改革委员会、国家能源局结合规划评估结果,征求相关部门及相关省、自治区、直辖市人民政府能源主管部门等有关方面意见,研究并提出调整建议,按照有关要求报原批准机关。经原批准机关同意后,可以对规划进行调整修订,同时,省级能源规划相应调整有关内容。省级能源规划经评估和论证,可在总量规模和布局范围内调整能源工程项目等有关事项。这一机制在坚守规划权威性的同时,也为应对内外部环境变化预留了必要的弹性空间。 相关影响 (一)提升能源治理现代化水平 《办法》构建了结构清晰的规划体系和严格的目录清单,通过全周期、制度化地管理,增强了规划的系统性和科学性。明确的审批流程和效力规定以及对省级规划的约束,有助于强化国家能源战略的顶层设计和整体统筹能力,确保“全国一盘棋”,避免地方盲目布局和重复建设,能源行业的宏观管理效率和效能将得到系统性提升。 (二)保障能源安全与助推绿色转型 《办法》要求规划编制必须统筹能源安全与绿色转型,并在项目纳入规划时进行严格审查,确保项目符合生态环境及经济性要求,避免新能源野蛮生长带来的资源浪费和安全隐患,有助于引导投资流向更安全、更清洁、更高效的能源项目。《办法》要求能源规划与生态环保、碳排放等指标和政策衔接,确保能源规划与国家战略的深度对接,推动能源结构优化和绿色低碳发展。 (三)增强行业预期与稳定市场信心 《办法》确立了能源规划作为企业项目前期工作、政府部门审批及相关机构审查的重要依据地位,为所有市场参与者提供了清晰、稳定且权威的政策预期。企业需要积极参与规划研究,依据规划更准确地判断未来投资重点和发展方向,从而更有信心地进行长期战略布局和资金投入。规范的评估调整机制也使得规划能够灵活适应技术迭代和市场变化,确保规划与时俱进、守正出新,降低了政策不确定性带来的风险。 (四)增强能源规划严肃性和约束力 在当前“十四五”收官与“十五五”规划编制的关键时点,《办法》的出台恰逢其时。它为正在开展的新一轮能源规划编制工作提供了直接且权威的操作指南,确保“十五五”能源规划在编制起点就更加系统、规范、科学、灵活,能够更有效地发挥对推动能源高质量发展、构建新型能源体系的战略引领作用。同时,增强了能源规划的严肃性和约束力,有利于保障规划项目落地实施。 | |

| 【打印】 【关闭】 |