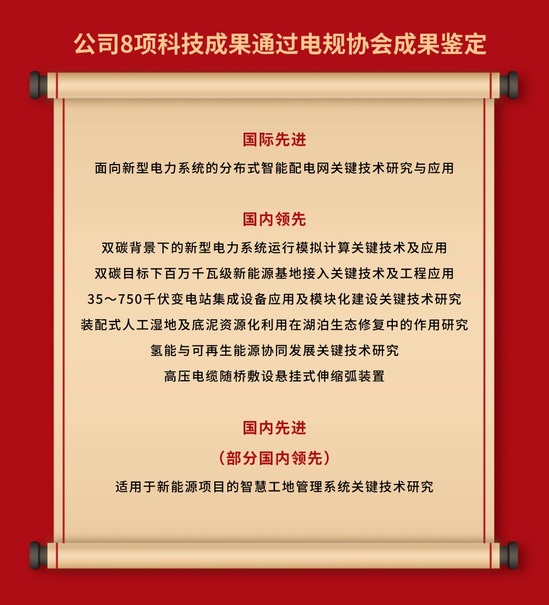

公司8项科技成果通过电规协会成果鉴定 | |

| |

近日,中国电力规划设计协会(以下简称电规协会)组织召开了公司8项科技成果鉴定会,其中1项成果鉴定为国际先进,6项成果鉴定为国内领先,1项成果鉴定为国内先进(部分国内领先)。 电规协会是行业科技成果的权威鉴定机构,通过专家评审,对科技成果的创新性、实用性、成熟度进行客观评价,为科技成果提供强有力的权威评价。 技术研发阶段,公司组建技术骨干团队,以问题为导向,对标行业及国内外研究现状,围绕电力行业前沿需求开展技术攻关,确保成果的创新性和实用性。申报鉴定前,严格对标电规协会评审标准,全面核查各项技术指标,确保数据的真实性与可靠性。鉴定过程中,积极配合电规协会及专家组工作,提供完整的技术报告、应用案例及经济效益分析,高质量完成现场答辩与演示,充分展现成果的先进性和推广价值。最终,公司8项科技成果通过电规协会成果鉴定。 本次科技成果鉴定,是对公司技术实力与研发能力的权威认证与充分肯定,将激励公司创新工作进一步发展,推动更多优质科技成果转化落地。 国际先进成果介绍 面向新型电力系统的分布式智能配电网关键技术研究与应用 本项目攻克了面向新型电力系统的分布式智能配电网规划、控制、设计相关关键技术难题,创新性地提出了分布式智能配电网“源网荷储”一二次协同规划方法、优化控制方法及主动探测式保护技术,显著提升了配电网的经济性、可靠性和保护水平。本项目成果已应用于长电国际路德斯输配电网升级与智能化转型研究、湖北配电网转型升级及价值创造研究等多个国内外规划设计项目,具有良好的经济和社会效益,不仅促进了新能源消纳和电网智能化发展,而且为构建新型电力系统提供了重要技术支撑。 国内领先成果介绍 双碳背景下的新型电力系统运行模拟计算关键技术及应用 本项目对电力系统时序生产模拟算法、运行方式生成、容量协同规划配置方法等进行了研究,创新构建了计及全网架与断面约束的精细化时序运行模拟模型,实现了对全年8760小时电力系统运行状态的动态模拟;开发了基于时序模拟结果的典型场景生成技术,并建立了一种新能源与储能协同规划的配置优化框架,为源网荷储一体化工程提供了可落地的配置方案。本项目成果已应用于湖北省储能布局规划、十五五鄂东主网架发展格局研究等大基地规划、电网前期工程可行性研究场景,显著提升了电力系统规划的科学性和经济性,为新型电力系统建设提供了关键技术支撑。 双碳目标下百万千瓦级新能源基地接入关键技术及工程应用 本项目解决了大规模集中式新能源接入电网规划、稳定性分析与优化等关键技术问题,创新提出了一种基于概率统计与多指标约束的风光储容量优化配置方法、新型有源阻尼控制方法、基于改进粒子群算法的储能电站参与调频调压的定容选址优化配置方法,抑制了低短路比下新能源基地的功率振荡,实现了频率电压支撑与经济性成本的协同优化。本项目成果已应用于国内湖北等省市地区的新能源基地建设,有效提高新能源基地接入的稳定性,提升新能源利用率,降低弃电率,具有显著的经济和社会效益。 35~750千伏变电站集成设备应用及模块化建设关键技术研究 本项目从快速建站、不停电扩建、配电装置布置优化等方面提出了一系列解决方案,创新提出750千伏复合式气体绝缘金属封闭开关(HGIS)配电装置“C”型布置,实现串内母线上方无跨线(除侧向出线外),钢材用量减少10%以上;研发基于移开式复合式组合电器(PASS)的110千伏户外新型配电装置,可实现故障设备快速更换;提出预制舱式二次组合设备环境优化方案,有效提升舱体空间利用率和运维便利性。本项目成果已应用于《国家电网有限公司输变电工程通用设计—新型电力系统220千伏变电站分册(2024年版)》和《国家电网有限公司输变电工程通用设计—新型电力系统330~750千伏变电站分册(2024年版)》,为电网工程建设提供重要技术支撑。 高压电缆随桥敷设悬挂式伸缩弧装置 本项目创新研发出适用于小型伸缩缝、较小安装空间的新型伸缩弧装置,采用悬挂式结构,安装空间要求小且易于维护;创新设计限位保护装置,限制每段电缆弧垂随桥梁伸缩变化的最大范围,保护电缆本体的结构,能够有效地吸收电缆因桥梁伸缩运动导致的变形和振动,保证电缆性能可靠。与当前国内既有伸缩补偿装置相比,本成果投资成本节省约50%以上,经济效益显著。本项目成果可应用于城市内跨江、跨湖及交通桥梁等伸缩缝短、安装空间受限的电缆随桥敷设场景,为城市电力电缆的路径选择及通道建设提供新思路。 装配式人工湿地及底泥资源化利用在湖泊生态修复中的作用研究 本项目创新研发了模块化装配式人工湿地系统,具有便于安装运输、快速更换堵塞填料等特点。同时,成功研制出以湖泊清淤底泥为原料的基于镁铁层状双氢氧化物的免烧结透水砖,其抗压强度和透水性能均满足应用要求,且具备优良的初雨净化效果。本项目研究成果为解决城市湖泊污染治理与底泥处置难题提供了系统性技术方案,既实现了“以废治废”环保理念,又达到了资源再利用的目的,有效促进水务行业的可持续发展和区域经济的绿色转型。 氢能与可再生能源协同发展关键技术研究 本项目成功研发了30千瓦级质子交换膜(PEM)电解水制氢系统及配套氢氧燃料电池热电联产系统,通过创新开发的风光耦合制氢容量配置优化算法,建立了燃料电池热电联供系统集成方案,同时研发的阳极催化剂减少了贵金属铱的用量,大幅降低了电解水制氢装置的成本。本项目成果已应用于枣阳光伏电解水制氢等国内外氢能工程中,为工业园区和商业建筑的分布式能源中心提供高效、低碳的分布式能源解决方案,有效提升了可再生能源的利用效率和系统经济性,为我国能源结构转型和碳中和目标提供重要技术支撑。 国内先进(部分国内领先)成果介绍 适用于新能源项目的智慧工地管理系统关键技术研究 本项目针对新能源项目施工范围大、管理难的特点,自主研发了智慧工地管理系统。创新开发了开放式工地农民工实名制管理子系统、开发北斗短报文传输模块、构建安全风险智能识别框架,有效解决无信号区域和非智能手机考勤难题,实现无网络区域数据可靠传输。本项目成果已在30多个新能源项目应用,实现了施工人员精准管理和安全风险主动预防,显著提升了施工管理效率和安全水平,为新能源项目智慧化管理提供了创新解决方案。 | |

| 【打印】 【关闭】 |